Exkursionsgruppe im Elbtunnel (Quelle: eigene Aufnahme)

Zufahrt zu Blohm+Voss (Quelle: wikipedia.org)

Küstenexkursion - Mittwoch, 30. April 2008

Industrie in Hamburg

am Beispiel der Werft Blohm+Voss sowie des Airbus-Werks

Nach dem gemeinsamen Frühstück machen wir uns zu Fuß auf den Weg: Da sich unser erstes Tagesziel - die Werft Blohm+Voss - in unmittelbarer Nähe des Seemannsheims befindet, benötigen wir am Vormittag kein Verkehrsmittel bis auf zwei Fahrstühle. Mit diesen gelangt man auf das Niveau des alten Elbtunnels hinunter und wieder von dort hinauf. Der Tunnel ist für Fußgänger, Zweiräder und sogar Autos zugelassen. Auch Letztere überwinden den Höhenunterschied mittels eines Lifts. Kurz darauf erreichen wir das Werksgelände der traditionsreichen Werft.

Exkursionsgruppe im Elbtunnel (Quelle: eigene Aufnahme) |

Zufahrt zu Blohm+Voss (Quelle: wikipedia.org) |

Auf dem Werksgelände selbst ist das Fotografieren verboten, darum gibt es keine weiteren Bilder von der Werksführung.

Zu Beginn der Führung wird uns ein Werbefilm gezeigt, worin wir erste Informationen über das Unternehmen erhalten, welches 1877 in Hamburg gegründet wurde. Während der Weltkriege hat sich das Unternehmen auf den Bau von Kriegsschiffen und U-Booten spezialisiert. Berühmt war beispielsweise das Schlachtschiff Bismarck, welches nach seiner Indienststellung 1940 als das größte und kampfstärkste Schlachtschiff der Welt galt.

Das Schlachtschiff Bismarck - gebaut bei

Blohm+Voss 1939-1940 |

Kreuzfahrtschiff bei Blohm+Voss am 30.04.2008

|

Nach Beendigung der Demontage durch die Alliierten nach dem zweiten Weltkrieg kehrte der Schiffbau allmählich auf das Werksgelände zurück. 1967 wurde das Dock Elbe 17 wieder in Betrieb genommen, wodurch die Werft über eines der größten Trockendocks in Europa verfügte. Der Schwerpunkt der Produktion lag nun auf Massengutfrachtern. Daneben wurden auch Containerschiffe und Schiffe für die Marine gebaut.

Werksgelände von Blohm+Voss mit

Trockendock (Bildmitte) und zwei Schwimmdocks (rechts) (Quelle:

http://de.wikipedia.org/)

Begriffsklärung: Docks sind Vorrichtungen, in welchen Schiffe zur Reparatur

trockengelegt werden können. Trockendocks können wie eine Schleuse geflutet

werden. Nach Öffnung des Tores kann das Schiff einfahren, anschließend wird das

Dock leer gepumpt. Schwimmdocks verfügen über Fluttanks, bei deren Füllung mit

Wasser das gesamte Dock absinkt - das Schiff kann einfahren. Werden die

Fluttanks leer gepumpt, hebt sich das Dock und fällt trocken.

Die zunehmende asiatische Konkurrenz machte in den letzten Jahrzehnten allen europäischen Werften, so auch Blohm+Voss schwer zu schaffen. Während viele Werften in Deutschland ihre Werkstore für immer geschlossen haben, spezialisierte man sich bei Blohm+Voss auf den Bau von Marineschiffen und Yachten (Blohm+Voss Industries sowie Blohm+Voss Shipyards), sowie auf Reparaturen und Umbauten (Blohm+Voss Repair). Die Belegschaft sank von 7.800 im Jahr 1968 auf ca. 1.000 Mitarbeiter heute (2008). Sowohl bei Marineschiffen als auch bei Yachten versteht man sich als Hersteller für das Premium-Segment, d.h. man geht in besonderer Weise auf Kundenwünsche ein und verwendet erstklassige Technik und Ausstattung. Man weicht dem Preisdruck aus Fernost somit durch möglichst konkurrenzlose Qualität aus.

MEKO® 360 von Blohm+Voss (Quelle: commons.wikimedia.org) |

Lady Moura - Luxusyacht von Blohm+Voss (Quelle: wikipedia.org) |

Zudem ist man zur Steigerung der Konkurrenzfähigkeit einen Werftenverbund eingegangen, Blohm+Voss ist seit 2005 ein Bestandteil der ThyssenKrupp Marine Systems AG, zu dem auch die Nordseewerke GmbH in Emden, die Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH in Kiel, die Nobiskrug GmbH in Rendsburg sowie eine schwedische und eine griechische Werft gehören. Jede Werft brachte ihr spezielles Know-How in den Verbund mit ein, dieses kann nun gemeinsam genutzt werden.

In der anschließenden Werksführung werden uns diverse Schiffs- und Motorenmodelle gezeigt, die Lehrwerkstatt wird uns vorgeführt und wir dürfen einen Blick ins Trockendock Elbe 17 werfen. Zudem können wir uns davon überzeugen, wie perfekt Schweißnähte der heute verwendeten vollautomatischen Laserschweißgeräte aussehen - eine Perfektion, welche manuell nicht erreichbar ist. Zum Abschluss der Führung wird uns ein Modell des Schlachtschiffs Bismarck vorgeführt. Danach kommen wir trotz großer Eile leider zu spät zu unserem Termin bei Airbus.

Das Haupttor des Airbus-Werks in Finkenwerder

|

Ein kleiner Teil des riesigen Werksgeländes von

Airbus |

Das Werksgelände von Airbus liegt am Stadtrand von Hamburg im Stadtteil Finkenwerder, direkt an der Elbe. Zu Fuß durch den Elbtunnel, dann weiter mit Hafenfähre und Linienbus erreichen wir schließlich das Werkstor von Airbus. In einem Besprechungsraum erwartet uns der Personalmanager Nikolaus Olalowo vom Recruitmentcenter der Airbus Deutschland GmbH. In seinem Vortrag geht es um Airbus im Allgemeinen, mit Schwerpunkt auf dem Standort Hamburg.

Zunächst wird das Unternehmen Airbus vorgestellt. Dieses ist eine Tochtergesellschaft der EADS (European Aeronautic Defence and Space Company). Weitere Geschäftsbereiche von EADS sind Eurocopter (Hubschrauber), Astrium (Raumfahrt), Defense & Security (Lenkwaffen) sowie Airbus Military (militärische Luftfahrzeuge). Airbus ist ein Unternehmen mit 16 Standorten europaweit und insgesamt 58.000 Mitarbeitern, von denen 30.000 in Deutschland arbeiten. Airbus ist kein gewöhnliches Unternehmen, da auch die Landesregierungen von Frankreich, Deutschland, Spanien und Großbritannien beteiligt sind.

Entstanden ist Airbus durch eine Fusionierung vieler kleiner europäischer Flugzeughersteller, um mit den großen amerikanischen Marken wie Boeing und McDonnell Douglas im Hinblick auf Know-How und Kapital mithalten zu können. Offiziell entstand die "Airbus Industrie" am 18.12.1970 durch den Zusammenschluss des staatlichen französischen Unternehmens "Aérospatiale" und der "Deutschen Airbus GmbH". Die eher lose Allianz verschiedener Konsortiumsfirmen wurde im Jahr 2000 zur EADS, einem Luft- und Raumfahrtkonzern mit Sitz in den Niederlanden umgewandelt. Airbus selbst wurde 2001 in eine eigenständige Gesellschaft französischen Rechts umgewandelt mit Sitz in Toulouse, welche zu 80% der EADS gehört. Durch die vielen Unternehmen, welche an Airbus beteiligt sind, gab es im Laufe der Jahre viele Kursänderungen, was den Bau der Flugzeuge betrifft. Wurden in den 70-er Jahren von Airbus vor allem effiziente Flugzeuge gebaut, so ging es ab 1990 vermehrt darum, das Verhältnis zwischen Preis und Komfort auszutarieren.

Man geht davon aus, dass in der Zukunft eine Teilung des Flugzeugmarktes stattfinden wird. Ein Teil der Produktion wird auf sehr luxuriöse Ausstattung der Flugzeuge setzen. Solche werden vor allem von arabischen Luftlinien eingesetzt. Für europäische Luftlinien wird ein weiterer Preiskampf erwartet (low-cost-Flüge), weshalb hier verstärkt günstige Maschinen mit großer Sitzplatzanzahl (d.h. wenig Platz pro Passagier) zum Zuge kommen werden.

Vorraussichtlich wird die Marktkonsolidierung bei den Fluggesellschaften weiter voranschreiten - ähnlich wie es bei den Flugzeugherstellern bereits stattgefunden hat. Das heißt die derzeit vielen kleinen Luftfahrtunternehmen werden sich zunehmend zu größeren zusammenschließen, um dem Preisdruck Stand halten zu können. Am Ende dieses Prozesses werden nur wenige Unternehmen übrig bleiben, wenn auch wahrscheinlich nicht ganz so wenige wie bei der Herstellung von zivilen Großraumflugzeugen, wo derzeit im wesentlichen Boeing und Airbus den Markt untereinander aufteilen. Eine derartige Marktkonsolidierung kann auch in vielen anderen Wirtschaftsbranchen beobachtet werden (z.B. Lebensmittel-Discounter).

Airbus produziert im Moment drei verschiedene Flugzeuggattungen. Für kurze Strecken und wenige Fluggäste gibt es die Flugzeuge A318, A319 und A320. Diese kosten ca. 56 Mio. Dollar und bieten bis zu 200 Sitzplätze

Airbus A 320 (Quelle: de.wikipedia.org)

Für Langstrecken gibt es die Flugzeuge A330 und A340. Diese haben bis zu 350 Sitzplätze.

Airbus A 340 (Quelle: de.wikipedia.org)

Für sehr große Fluggastzahlen gibt es den neuen A380. Dieser kostet ca. 506 Mio. Dollar und bietet bis zu 600 Plätze.

Airbus A 380 (Quelle: de.wikipedia.org) |

Rumpfquerschnitt durch den A 380 (Economy Class) |

Airbus möchte mit diesen Flugzeugen weiterhin konkurrenzfähig bleiben, insbesondere da der asiatische Markt im Flugzeugbau stark aufholen wird, zum Beispiel die beiden Unternehmen "Jardine Matheson Holdings" und "China Aviation Industry".

Im Gegensatz zum größten Konkurrenten Boeing, welcher fast ausschließlich am Standort Seattle produziert, vertraut man bei Airbus auf eine hohe Spezialisierung verschiedener Standorte. Zum Beispiel werden die Cockpits für alle Flugzeugtypen in Frankreich, die Flügel in Großbritannien, die Leitwerke in Spanien und die Rümpfe in Deutschland gefertigt. Die Endfertigung der größeren Flugzeugtypen A 330/340 wird vor allem im Hauptsitz in Toulouse vorgenommen. Die kleineren A 318/319/321 und der A380 werden jedoch in Hamburg endgefertigt. Außerdem produziert Airbus fast alle seine Teile selbst, mit Ausnahme der Antriebsdüsen, welche von Rolls Royce eingekauft werden. Boeing übernimmt dagegen fast nur die Endmontage von weltweit zusammengekauften Teilen. Die Transportkosten zwischen den einzelnen Werken fallen laut Aussage von Herrn Olalowo für den Endpreis nicht ins Gewicht, daher setzt man auch weiterhin auf diese Art der Aufgabenteilung.

Aufgrund der absehbaren Rohöl-Verknappung forscht Airbus seit einigen Jahren auch an alternativen Antriebsmöglichkeiten wie der Brennstoffzelle. Genauere Einzelheiten erfahren wir natürlich nicht.

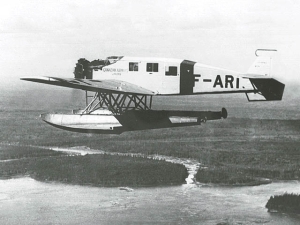

In seinem Vortrag geht Herr Olalowo auch darauf ein, welche Gründe dafür entscheidend waren, dass eines der größten Airbus-Werke in Hamburg angesiedelt wurde: Zunächst hat der Flugzeugbau in Hamburg eine lange Tradition. Bereits 1933 wurde die Hamburg Flugzeugbau GmbH, kurz HFG, als Tochter der Schiffswerft Bohm&Voss gegründet. Ab 1936 wurde in Finkenwerder ein Werk errichtet, weil man Wasserflugzeuge und Flugboote bauen wollte. Zu diesem Zweck wurde das Mühlenberger Loch ausgebaggert, um mehr Platz für Start- und Landemanöver zu haben. Bereits 1937 wurde die HFG der Stammfirma als Abteilung Flugzeugbau wieder eingegliedert.

Junkers W 34, ca. 260 davon wurden bei Blohm&Voss gebaut |

Blohm&Voss BV 238 Großflugboot |

Nach dem Krieg wurde das Werk weitestgehend demontiert und zerstört. Ein Neuanfang wurde erst 1954 durch Gründung der Flugzeugbau Nord GmbH geschafft, woran die HFB beteiligt war. 1968 schloss sich die HFB sich mit der Messerschmitt AG und der Bölkow GmbH zur Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH (MBB) zusammen. Nach der Übernahme von MBB durch die Daimler AG kam das Werk zur DASA, dem Vorgänger der EADS.

Aufgrund dieser langen Tradition haben sich viele Unternehmen im Umfeld der Luftfahrt in Hamburg angesiedelt. Neben Airbus sind dies vor allem die Lufthansa Technik AG sowie der Hamburg Airport, aber auch rund 300 mittelständische Unternehmen. Wissenschaftliche Forschung zur Luftfahrt und die Ausbildung von Nachwuchskräften finden statt an der Technischen Universität Hamburg-Harburg, der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, im Technologiezentrum Hamburg-Finkenwerder und einigen weiteren Einrichtungen. Somit ist der Raum Hamburg heute ein ausgeprägtes Luftfahrtcluster und hat 2008 sogar den branchenübergreifenden Spitzencluster-Wettbewerb der Bundesregierung gewonnen.

Nach dem sehr interessanten Vortrag mit anschließender Diskussionsrunde machen wir anschließend noch eine Werksführung durch das riesige Produktionsareal. Mit 11.400 Angestellten ist Hamburg nach Toulouse (11.800) der zweitgrößte Standort von Airbus. Hier werden neben dem A318, A319, A320 und A321 nun auch der neue A380 gebaut, für den das Werksgelände extra erweitert werden musste. Hierfür wurde das ursprünglich für Wasserflugzeuge gedachte Areal des Mühlenberger Lochs teilweise wieder zugeschüttet.

Auf den folgenden Bildern sieht man einige Produktionshallen für die Airbusmodelle A318-A321. Diese wurden uns von Airbus zur Verwendung auf dieser Homepage zur Verfügung gestellt, eigene Aufnahmen waren auf dem Werksgelände nicht erlaubt. Um sich die Dimensionen besser vorstellen zu können, muss man wissen, dass jedes dieser "kleinen" Flugzeuge eine Länge von bis zu 45 m und eine Spannweite von 34 m hat.

|

|

Einblicke in die Werkshallen (Quelle: Airbus)

Zu sehen bekommen wir, wie einzelne Rumpfteile zusammengebaut werden, sowie die Ausstattung des fertigen Rumpfes (Elektrik, Sitze, Verkleidungen, ...). Einige Modelle werden auch endgefertigt, d.h. die Flügel, Fahrwerke, Triebwerke, Kabinen werden aus den anderen Werken angeliefert und in Hamburg montiert. Vieles läuft bei der Produktion in Handarbeit. Ursache dafür dürfte vor allem die relativ geringe Stückzahl sein, weshalb sich eine Automatisierung nicht lohnt. Zudem wird jedes Flugzeug speziell nach Kundenwünschen ausgestattet, was eine Automatisierung zusätzlich erschweren würde. Sicherheit wird bei der Produktion von Flugzeugen besonders ernst genommen, weil der Ausfall einzelner Systeme dramatische Konsequenzen haben könnte. Daher werden alle Systeme mehrfach überprüft.

Die Fertigungshallen des A380 sind zum Zeitpunkt unseres Besuches für Besuchergruppen leider noch gesperrt. Nach Ende der Führung kehren wir mit Bus und Hafenfähre in die Innenstadt zurück und können den Rest des Abends nach Belieben verbringen.