Der Hamburger Hafen,

gestern, heute und morgen

Luftansicht des Hamburger Hafens (Quelle:

http://de.wikipedia.org) |

Hört man den Namen „Hamburg“, so ist eines der ersten Dinge, die man damit

in Verbindung bringt, sicherlich der Hamburger Hafen. Dieser vereinigt mit

seiner Lage die Merkmale von See-, Binnen- und Tidehafen. Er ist

Deutschlands größter und zugleich Europas drittgrößter Hafen. Heutzutage

umfasst er ein Gebiet der Fläche von 7.399 Hektar und hat einen

Gesamtumschlag von 106,3 Millionen Tonnen sowie einen Containerumschlag

von 6,1 Millionen TEU. Die Abkürzung TEU steht für „Twenty feet

Equivalent Unit“, zu deutsch „20 Fuß-Standardcontainer“, einer Norm für

die beim Seehandel eingesetzten Container. Dies macht deutlich, dass der

Hafen für den Wohlstand und das Wachstum von Hamburg schon immer sehr

wichtig war.

|

Lage

Hauptmärkte für den im Hamburger Hafen

abgewickelten Containerverkehr: Schwerpunkte im In- und Export in Europa

(Quelle:

http://www.zukunftelbe.de/) |

Hamburgs Hafen ist der östlichste der Nordsee und liegt im Zentrum des

Schiffsverkehrs von Osten nach Westen zwischen der Ost- und Nordsee sowie

des Atlantiks. Somit ist er eine der wichtigsten Warenumschlagstellen

zwischen Ost-, Mittel- und Westeuropa. Seine Lage an der Elbe, ca. 110 km

entfernt von deren Mündung in die Nordsee sind die Ursache dafür, dass man

ihn als Tide- und Binnenhafen sehen kann. Da auch große Containerschiffe

den Hafen dank dem ständigen Einsatz von Baggerschiffen, welche eine

Fahrwassertiefe von 13 Metern gewährleisten, bei Flut anlaufen können,

zählt Hamburgs Hafen aber auch zu den Seehäfen. Die Tatsache, dass der

Hamburger Hafen zum Meer hin offen ist und die Gezeiten daher eine Rolle

spielen, machen ihn zum Tidehafen, seine Lage im Landesinneren an der Elbe

und seine gute Anbindung an Hamburgs Infrastruktur wie z. B. die

Hafenbahn, Autobahnen und restliche Schienennetze, welche eine optimale

Anbindung an internationale Verkehrswege garantieren, machen ihn

gleichzeitig zum Binnenhafen. Diese Lage hat den Vorteil, dass die von den

Schiffen transportierten Waren automatisch sehr weit ins Landesinnere

hinein gelangen, was nicht nur deutlich billiger als der Transport per LKW

oder Zug ist (zum Vergleich: Ein mit 4000 TEU-Containern beladenes Schiff

fasst 3.200 LKW- oder 80 Zugladungen), sondern auch die Infrastruktur

entlastet und zugleich die Umwelt mehr schont.

|

Geschichte des Hafens

Ein

kleiner Hafen wurde in Hamburg das erste mal im neunten Jahrhundert erwähnt, zu

dieser Zeit war Hamburg im Gegensatz zu heute noch eine 200-Einwohner-Stadt;

bereits im Jahre 937 verlieh der damalige Erzbischof Adaldag, dessen

Erzbischofssitz das Gebiet Bremen-Hamburg war, der Stadt das Marktrecht.

Zirka 250 Jahre später, nämlich am 7. Mai 1189 bekam Hamburg weitere Privilegien

von Kaiser Friedrich Barbarossa verliehen, welche den Hamburgern die zollfreie

Schifffahrt auf der Unterelbe vom Meer aus bis in die Stadt, sowie die Fischerei

zwei Meilen weit zu beiden Seiten Hamburgs gewährten. Dieses Datum gilt als

offizielle Geburtsstunde des Hamburger Hafens. Auch wenn es bereits 1188

Hafenanlagen am Nikolaifleet gab, zählt das Reichenstraßenfleet, welches 1866

zugeschüttet wurde, als erster Hafen nach der Verleihung der Privilegien durch

den Kaiser.

Das Elbtal im 12. Jahrhundert,

der Strom wurde noch nicht reguliert

(Quelle:

http://www.rettet-die-elbe.de)

Als Fleete bezeichnet man künstlich ausgebaute,

in Küstennähe liegende Kanäle, welche für den Warenverkehr genutzt wurden. Ihr

Wasserstand wird durch die Tide geregelt. Hamburgs Beitritt zur Hanse im Jahr

1321 sorgte für einen Aufschwung des Außenhandels. 1664 erlangte Altona, welches

damals noch dänisch war, das Stadtrecht, was dazu führte, dass der Hamburger

Hafen starke Konkurrenz bekam, welche durch die im Jahre 1806 von Napoleon

verhängte Kontinentalsperre gegen England noch verstärkt wurde, weil Firmen, die

bisher in Hamburg ansässig waren, nach Altona abwanderten. Die Verleihung von

Stadtrechten war in der damaligen Zeit etwas besonderes, mit diesen Rechten

wurde eine Stadt nämlich autonom, d.h. sie durfte sich selbst verwalten.

Das Elbtal um 1600, der Strom

wurde mittlerweile reguliert. Gorieswerthere zerfiel nach einer Sturmflut in

mehrere kleine Inseln.

(Quelle:

http://www.rettet-die-elbe.de)

Ab 1807

galt die Kontinentalsperre jedoch auch für Altona, welches dadurch ab diesem

Zeitpunkt ebenfalls in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet. Obwohl Amerika

bereits 1492 von Columbus entdeckt wurde, begann Hamburg den Handel mit diesen

Land erst ab dem Jahr 1782. In den 80er Jahren des 18. Jahrhunderts wuchs die

Anzahl der beheimateten Schiffe des Hafens von 150 (1788) auf 280 (1799), dies

ist für die damalige Zeit trotz einer Zeitspanne von 11 Jahren ein großes

Wachstum; ca. 50 Jahre später, die von Napoleon verhängte Kontinentalsperre war

bereits wieder aufgehoben, war der Hamburger Hafen bereits auf jedem Weltmeer

mit Schiffen vertreten.

1862 wurde

beschlossen den Hafen, welcher mittlerweile nicht mehr groß und modern genug

war, im Zuge von Ausbauarbeiten zu einem Tidehafen umzubauen. Im Gegensatz zu

einem Dockhafen, welcher ebenfalls zur Auswahl stand, können Tidehäfen zu jeder

Zeit von Schiffen angefahren werden (abgesehen von denjenigen Schiffen, welche

einen großen Tiefgang haben), während ein Dockhafen durch das Vorhandensein von

Schleusen in der Hafeneinfahrt nicht zu jeder beliebigen Zeit angefahren werden

kann. Nachdem Deutschland zwischen 1870 und 1871 vereinigt wurde, drängte Otto

von Bismarck die Stadt dazu, sich dem deutschen Zollverein anzuschließen. Im

Zuge dieser Entscheidung wurde ein Teil des Hafens zum Freihafen erklärt, auf

dem die Speicherstadt, welche der bis heute weltgrößte zusammenhängende

Lagerhauskomplex der Welt ist, errichtet wurde. Zwar wurde die Speicherstadt am

1.1.2003 im Zug des Projekts HafenCity größtenteils aus dem Gebiet des

Freihafens herausgenommen, jedoch war es den Unternehmen bis dahin möglich, ihre

Ware dort zollfrei zu lagern, umzuschlagen und bei Bedarf zu veredeln.

Man könnte

vermuten, dass dies für die Unternehmer ein Rückschritt war. Jedoch werden

heute, in Zeiten der Globalisierung, durch Produktionsweisen wie just-in-time

sowie just-in-sequence, bei denen die Waren (z.B. vormontierte Bauteile für ein

Auto) praktisch „direkt ans Fließband“ geliefert werden, nur noch in sehr

begrenztem Umfang Lagerplätze benötigt. Somit sind die Teile der Speicherstadt,

welche aus dem Gebiet des Freihafens gestrichen wurden also für die Unternehmer

entbehrlich.

Hamburgs

Hafen war ab dem Jahr 1913 für einige Zeit der wichtigste Hafen Europas, wurde

aber im Zweiten Weltkrieg zu 80% zerstört. Da der Hafen aber schon immer für die

Stadt sehr wichtig war, gingen die Wiederaufbauarbeiten nach dem Zweiten

Weltkrieg schnell voran, sodass er bereits 1960 größtenteils wieder hergestellt

war. Schon ein Jahr nachdem der Hafen wieder aufgebaut war, gab es weitere

Ausbaupläne für den Hafen, welche vorsahen, ihn in Richtung Moorburg und

Altenwerder, wo sich heute das modernste Containerterminal der Welt befindet, zu

erweitern. Der Handel mit Hilfe von Containern, welche heute genormt sind (es

gibt 20-Fuß- und 40-Fuß-Container) begann ab zirka 1967, zu dieser Zeit jedoch

noch mit Containern verschiedenster Maße, was für einen nicht ganz

reibungsfreien Ablauf sorgte.

Das Containerterminal Altenwerder

(Quelle: Fabian Kopp)

Gegenwart und Zukunft des Hamburger

Hafens

1989

feierte der Hafen seinen 800. Geburtstag, dieser wird jährlich mit einem

zweitägigen Fest gefeiert. 2002 wurde, wie schon erwähnt, das modernste

Containerterminal der Welt in Altenwerder, kurz CTA, in Betrieb genommen. Seit

dem 01.10.2005 ist die Hamburg Port Authority privatisiert und kümmert sich um

den Strom- und Hafenbau, sowie die Planung der Logistik, vormals waren hierfür

verschiedene Einrichtungen zuständig. Die Geschäftsführung ist in zwei Bereiche

unterteilt. Jens Meier ist Geschäftsführer des kaufmännischen Bereichs, Dr.-Ing.

Hans Peter Dücker leitet den technischen Teil der Geschäftsführung. Finanziert

wird die Arbeit der Hamburg Port Authority durch ein eigenes Budget, welches

sich aus den Einnahmen, die durch Vermietung von Hafenflächen und anderen Dingen

entstehen zusammensetzt. Zu diesen Einnahmen kommen noch öffentliche

Investitionsmittel hinzu, welche für den Ausbau der Infrastruktur des

Hafengeländes vorgesehen sind. Für die Zukunft ist noch Erweiterungsfläche für

den Hafen vorhanden, welche bei voller Ausnutzung einen Umschlag von bis zu 18

Millionen TEU, also dem Dreifachen des heutigen Umschlags, ermöglichen würde.

Ein

Bürgerbeschluss stimmte 1997 für den Bau der HafenCity, die ein neuer Stadtteil

Hamburgs ist, welcher sich aus den Gebieten Altstadt, Klostertor und

Rothenburgsort zusammensetzt. Im September 2007 wurde der erste Spatenstich für

den Bau des Herzens der HafenCity, das Überseequartier, begonnen, dies soll bis

zum Jahr 2010 fertig gestellt sein. Seit Ende 2007 sind erste Wohngebiete fertig

gestellt, in denen bereits ca. 800 Menschen leben. Für das Jahr 2008 und die

weitere Zukunft sind der Bau von kulturellen Einrichtungen, wie zum Beispiel

zwei Konzertsäle, einem Fünf-Sterne-Hotel und weiteren Wohngebieten sowie

Bürogebäude geplant.

Nach dem

Ausbau der HafenCity hat dieser Stadtteil nicht mehr direkt etwas mit dem Hafen

zu tun. Einerseits könnte man ihn jedoch als weichen Standortfaktor für die im

Hafen angesiedelten Unternehmen und Betriebe ansehen, da dieser Teil der Stadt

durch das kulturelle Angebot und die Nähe zum Arbeitsplatz nämlich interessant

für Arbeitnehmer wird, andererseits senken die hohen Miet- und Kaufpreise der

Wohnungen jedoch die Attraktivität dieses Stadtteils als Wohnort wieder.

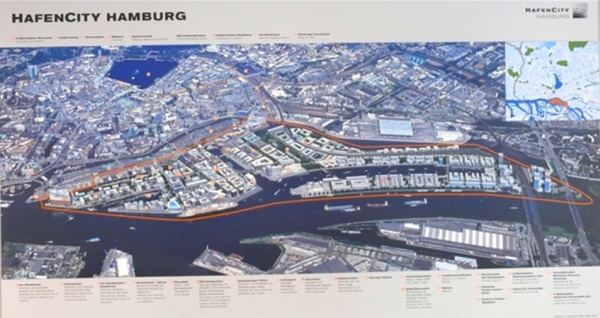

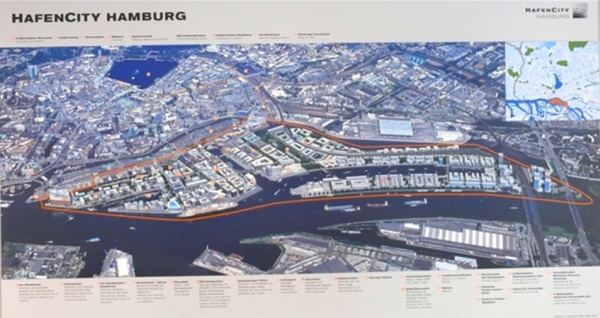

Aussehen der HafenCity nach der

Fertigstellung (Quelle: Fabian Kopp)

Planungsmodell der HafenCity

(Quelle:

http://de.wikipedia.org/)

Der Hafen als

Arbeitgeber

Aufgrund

seiner Größe ist der Hafen einer der wichtigsten Arbeitgeber in Hamburg, 154.000

Arbeitsplätze sind direkt oder auch indirekt von ihm abhängig. Indirekt

abhängige Arbeitsplätze sind diejenigen, welche in Unternehmen angesiedelt sind,

die Beziehungen zu Unternehmen haben, welche mit der Hafenindustrie und

Hafenwirtschaft zu tun haben. Zu den direkt abhängigen Arbeitsplätzen gehören

zum Beispiel diejenigen der Seefahrtbetriebe, der Logistik-Unternehmen sowie der

Verwaltungen für Hafenbelange wie der Hamburg Port Authority.

Links

Förderkreis "Rettet die Elbe"

Hafen

Hamburg Marketing e.V.

Hamburg Port

Authority

Wikipedia-Artikel über den Hamburger Hafen

Mediaservice zur FIFA WM 2006 in Hamburg

Initiative "Zukunft Elbe"

tabellarische

Übersicht über die Geschichte Bremens